�T���^����̓�

2025/12/18

�P�U���i�j�́A�҂��ɑ҂����T���^����̓��B

������q�ǂ��B�̓\���\���E���N���N�����l�q�Łu�T���^����Ɖ�邩�ȁH�v�u�v���[���g���炦�邩�ȁH�v�Ɗy���݂ɂ��Ă��܂����B

�u���ő҂��Ă���ƃT���^����o��I�I�@

�搶�̌���̂Ȃǂ̂��y���݂������đ吷��オ��ł����B

���҂����˂̃v���[���g���T���^����P�l����n���ŎƂ�ƁA�q�ǂ��B�͎��R�ƏΊ��…♡

�N���X�}�X�O�ɂ���Ă����w����Ă�ڂ��̃T���^����x

�q�ǂ��B�Ɗy�������Ԃ����肪�Ƃ��������܂���

�N���X�}�X�L�����h���T�[�r�X�@�N��

2025/12/17

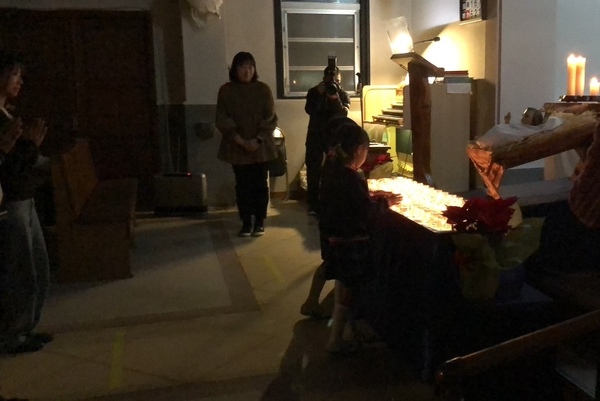

12/13�i�y�j�̗[���B

�N�����݂̎q�ǂ��B�Ƃ��Ƃ̕��ƁA�~����C�G�X�E�L���X�g�������܂�ɂȂ�����A���̏o�������v���N�����A�ꏏ�ɃN���X�}�X�L�����h���T�[�r�X���s���܂����B

�s���̒��A��l�ЂƂ肪�C�G�X�l�Ɂu�L�����h���̌��v�����āA���F��Ǝ^���̂�����A���̌�A�����搶����N���X�}�X���b�Z�[�W�ƁA�����ɂ��j�������Ă��������܂����B

��Q��N�O�����C�ȐԂ����Ƃ��Ă����܂�ɂȂ����u�C�G�X�l�̒a���v�������ƈႤ�^���Âʼn��������͋C�̒��ł��j�����邱�Ƃ��ł��A���a�ɖ����āA�������C�����ł����ς��ɂȂ����F����ł��� ♡

�C�G�X�l�A���߂Ă��a�������߂łƂ��������܂��I

�C�G�X�l�̂��a������@�N��

2025/12/15

�C�G�X�l�̂��a������@�N��

2025/12/15

�C�G�X�l�̂��a������@�N��

2025/12/13

12/8~11(��∼�j

�N���E�N���E�N�����݂̎q�ǂ��B���A�C�G�X�l�̂��a������s���܂����B

����܂ł́A���X�̉������A�����āA�ςݏd�˂����K���������āA���Ƃ̐l�Ƌ��ɁA�C�G�X�l�̂��a����S���炨�j�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�������C�����⊴�ӂ̋C�������~����C�G�X�l�ɂ��͂��ł��Ă悩�����ł�(^_-)-���I

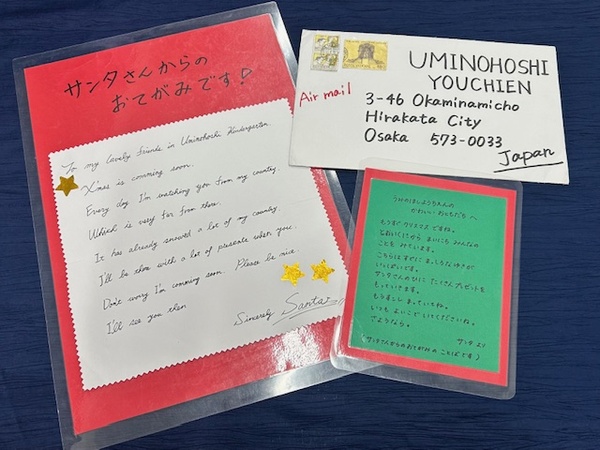

�T���^����̎莆�I

2025/12/13

�q�ǂ��B������ŗV��ł���Ɖ���ɃT���^���o��I�I

�T���^����́A�݂�ȂɎ莆��͂��ɗ��Ă��ꂽ�悤�ł��B

�莆�ɂ́u�ǂ��q�݂̂�Ȃ̂��߂Ɂw�T���^����̓��x�Ƀv���[���g�������Ă�������y���݂ɂ��Ă��ĂˁB�v�Ə�����Ă��܂����B

���������m�点�ɁA�q�ǂ��B�͑��с�

16���́w�T���^����̓��x���A�܂��܂��y���݂ɂȂ����悤�ł��B

�^���@�N��

2025/12/12

��w���A�^������͂��߁A�̈�w����O�V�т̒��ł���������̂����Ă��܂����B

�s�{�[���t

�h�b�W�{�[�����Ɍ����āA�{�[���̓������ⓦ�����A���[���ɂ��đ̈�w���ŋ����܂����B

�O�V�т̂Ƃ��ɂ��L���b�`�{�[����h�b�W�{�[�����y����ł��܂��B

�s�꒵�сt

�}���g�E�G�v�����E�W�����v�Ə��Ԃɉƒ��т₷�����Ƃ������A�ꂫ�Ȃ���ꐶ�����ɑO���т��撣��p�����킢�������ł��B

�s�}���\���t

�}���\���͓J�̃��Y���ɂ��킹�đ��邱�Ƃ��y���݂Ȃ�����g�݂͂��߂܂����B

���������A�̗͂������N�ȑ̂�����悤�ɑ����Ă����܂��B

�R�w�����y���݂Ȃ���A�^�������g��ł��������Ǝv���܂��B

�Q�O�Q�T�N�x�w�������̏W���x�@���m�点

2025/12/02

�������ƕی�҂̊F�l��

���N�x�́u�������̏W���v�̂��ē��ł��B

���������F�B��搶�Ɖ߂����ЂƂƂ����A�q�ǂ��B�ɂƂ��ĐS�������܂鎞�ԂƂȂ邱�Ƃ��肢�Ȃ���A�F�l�̎Q�������҂����Ă���܂��B

�������A�����ǂ����s����G�߂ł�����܂��̂ŁA�Q���̗L���͂��ƒ�Ŕ��f���Ă��������܂��悤���肢���܂��B�������̒����m�F�̏�A���M��P�Ȃǂ̏Ǐ݂�����͎Q�����T���Ă��������܂��悤���肢���܂��B�܂��A�ݐЂ��Ă���N���X���w�����ɊY�����Ă���ꍇ�͎Q���ł��Ȃ����Ƃ����������������B

�����ɂ���

���Q�O�Q�T�N�P�Q���Q�O���i�y�j

�����ԁ�

���P�N���@�@�F�W���@�W�F�P�T�`�W�F�R�O�@�@�@�i��t�F�s���e�B�j�@

�@�@�@�@�@�@�@���U�F�X�F�R�O

���Q�A�R�N���F�W���@�X�F�P�T�`�X�F�R�O�@�@�@�i��t�F�s���e�B�j�@

�@�@�@�@�@�@�@���U�F�P�O�F�R�O

���S�N���ȏ�F�W���@�P�O�F�S�O�`�P�O�F�T�T�@�i��t�F�䐹��������j�@

�@�@�@�@�@�@�@���U�F�P�Q�F�O�O

�����ꁟ

�@��t�F�P�N���͔N�����N���X�E�Q�N���ȏ�͊w�N�̕\���ꏊ�ŁA��t�����Ă��������B��t��A���q�l�̂䐹���ֈړ����܂��B

�ی�҂̕������F�肳�����́A�����ł��܂��B

�A�䐹���F�N���X�}�X�̂��F������܂��B

�B�P�N���ۈ玺�F�N�����̕ۈ玺�Ŋe�N���X�F�B�E�搶�Ɖ߂����܂��B

�@�Q�N���ȏ�u���F�F�B��搶�Ƃ��b���ĉ߂����܂��B

�@�ی�҂̕��́A��������M�k��ق��T���Ƃ��ĉ��U���Ԃ܂ł����p���邱�Ƃ��ł��܂��B

�C���U�F����ʼn��U�ƂȂ�܂��B���̕��̏W�����ԂƏd�Ȃ邱�Ƃ�����A���U��͖��c�ɂ�������܂����A����ł͗V�����₩�ɂ��A�肢��������悤�����͂��������B

���������́�

�@�Q���F��t���X���[�Y�ɂł��邤�悤�ɁA���̏��������肢���܂��B

���O�E���݂̊w�N�E�N�����̃N���X���L���������������������������B

���������Q���ƂȂ�܂��B�Y��Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B

�A�Q����F�P�O�O�~�i�W���[�X��j

�B�����F�N���X�}�X����

�C���D�i�w�Z�̂��̂ł��c�t���̂Ƃ��̂��̂ł�����ł����ł�OK�j

�D��C�E���C�������

�����N�x����u�������̏W���v�̂��ē��̓V�X�e���̓s����A���[���̑��M�͂���܂���B

�z�[���y�[�W�g�s�b�N�X���m�F����������悤�F�B�₲�ߏ��̕��ɂ��`�����������B

�N���X�}�X�Ɍ����ā@�S��

2025/11/29

���݂̂ق��c�t���ł́A�N���X�}�X���}���鏀�����n�܂�܂����B���g�݂��n�܂�O�ɁA�䐹����K�₵���q�ǂ��B�Ɂu�N���X�}�X�̖{���̈Ӗ��v�ɂ��ē`���܂����B

�N���X�}�X�̓C�G�X�l�̒a�����B

�Ȃ��C�G�X�l�͂����܂�ɂȂ����̂ł��傤���B

�_�l�͎����̎p�Ɏ����Đl�Ԃ����n��ɂȂ��܂����B���ꂭ�炢�l�Ԃ��Ɏv���A�����Ă��܂��B�ł��A�l�Ԃ͎ア�Ƃ��낪�����āA�ԈႦ����A�������Ƃ�������A������F�B�������Ă��܂��܂��B

�_�l�͂ƂĂ��߂��݂܂����A�����l�Ԃ��ԈႢ�ɋC�t���āA����܂�����A��蒼�����萳�����������ł����ƐM���đ҂��Ă���Ă��܂��B

�C�G�X�l���l�Ԃ̂��ɗF�B�Ƃ��Ă��邱�ƂŁA�݂��ɋ�����������A������������A�C�G�X�l�̘b�����Ղ�ʂ��Đ_�l�̌����∤���v���o����悤�ɁA�C�G�X�l�͂����܂�ɂȂ�܂����B

���̑�Ȃ��Ƃ�m�����q�ǂ��B�́A�C�G�X�l�����j������ׁA�����B�ɉ����ł��邩���l���A�C�G�X�l�Ɋ��ł��炦��悤�ɁA�݂�Ȃ́u�������E�y�����E�撣�����C�����v��͂��܂��B

�C�����̃v���[���g�͂P���ł͗p�ӂł��܂���B�݂�Ȃ��_�l���爤����Ă��邱�Ƃ������A�K���ȋC�����ŃN���X�}�X���}���邱�Ƃ��ł���悤�Ɉ��������ɉ߂����Ă����܂��傤�B

���������Ȃ�����I�@���O�j����

2025/11/26

�����A���C�ɗV�сA�̂т̂тƊy�����������𑗂��Ă���Ă���q�ǂ��B�I

11/12�i���j�S�g�Ƃ��ɑ傫�������������F�B�ƈꏏ�Ɏ��O�̂��j�������܂����B

�j�����ł́A�_�l�̌����A����̐l����̎x���A�����̊撣�肪�����Ă����A�u���������Ȃ����I�v���Ƃ�U��Ԃ�A��тƊ��ӂ̋C�����������āA���ꂩ����A������Ƃɒ��킵�A�v�X�������Ă����܂��悤�ɁA�݂�Ȃ�������킹�Ă��F�肵�܂����B

�����搶�̂��b�̌�A���b�݂Əj�����肢�Ȃ���A���G���Έ��A�����āA�q�ǂ��B��l�ЂƂ�ɁA������U�肩���A���������͋C�ɕ�܂�āA�Â��łƂĂ��X�e�L�ȂЂƂƂ��ƂȂ�܂���(^_-)-��

��D���Ȃ݂Ȃ���A���O���߂łƂ��������܂��I